Nach den Olympischen Spielen von Paris gehören die Fakten ungeschminkt auf den Tisch

Beim Schönschreiben in der Grundschule kam es früher darauf an, die Buchstaben fein säuberlich nebeneinander anzuordnen, um dem Ganzen ein ansehnliches Äußeres zu geben. Was die Berichterstattung über die Pariser Spiele in der Presse angeht scheint hier das gleiche Ziel verfolgt zu werden: Kleine Kritik im Einzelfall, aber dann viel Lobhudelei für das Ganze. Wer etwa die Fernsehreporter im Leichtathletikstadion erlebte und dabei parallel das mäßige Abschneiden der deutschen Sportlerinnen und Sportler dort konstatierte, fühlte sich in eine andere Welt versetzt. Um es schon einmal klar zu sagen: Das Abschneiden der deutschen Olympioniken in Paris 2024 ist das schlechteste nach der Vereinigung Deutschlands, es braucht eine grundlegende Veränderung.

Der Absturz

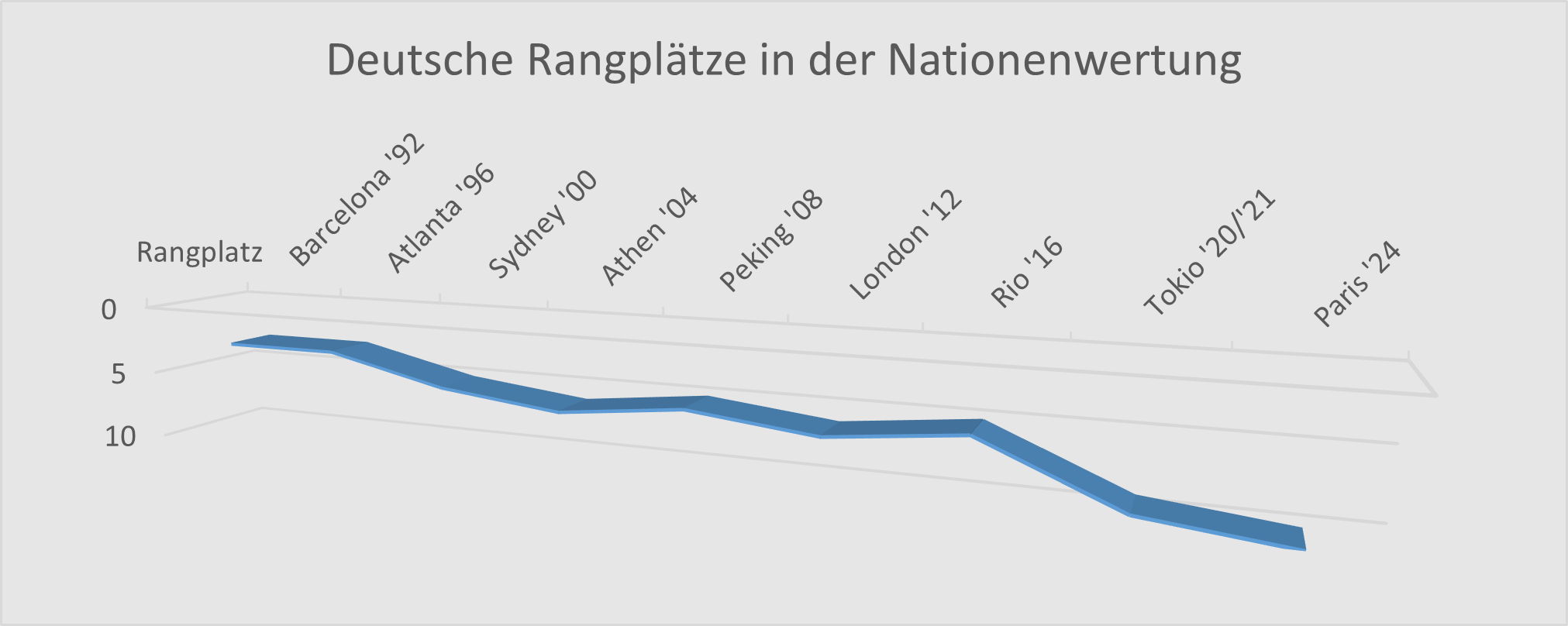

Man mag den Medaillenspiegel als Gradmesser kritisieren, aber er ist nun einmal der international gängige Maßstab. Der Absturz von Platz drei auf Platz 10 der Nationenwertung lässt sich nicht verleugnen, ein Ende der Entwicklung scheint nicht in Sicht (Abb. 1).

Abb. 1 Deutsche Rangplätze in der Medaillenwertung bei Olympischen Spielen 1992-2024

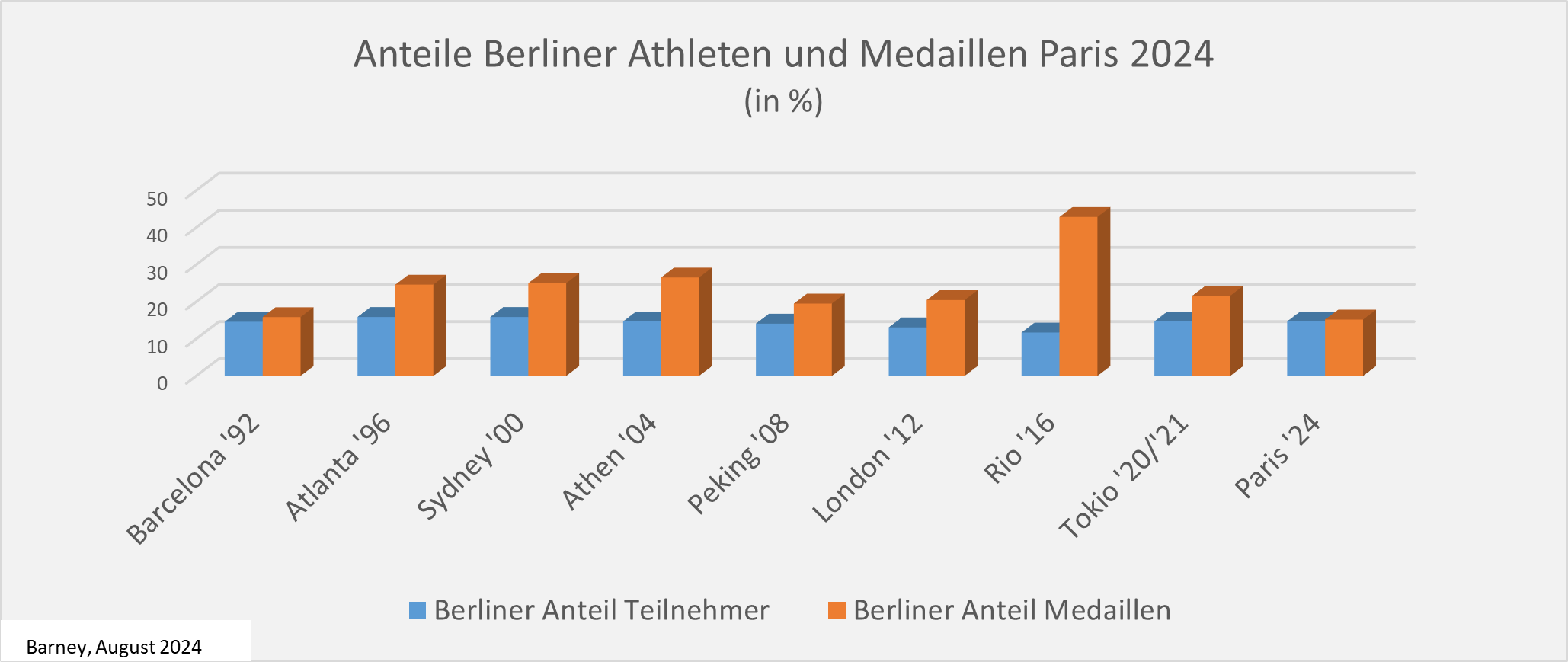

Wegen seiner deutschlandweiten Bedeutung von besonderem Interesse ist dabei das Abschneiden des Berliner Teams Olympia, das mit 69 Athletinnen und Athleten nach Frankreich reiste und fünf Medaillen errang. Team Berlin stellte knapp 15% der deutschen Mannschaft und war mit demselben Prozentsatz an der – ohnehin sehr schmalen – deutschen Medaillenausbeute beteiligt (Abb. 2). Der bisher stets überdurchschnittliche Berliner Anteil am Gesamtergebnis, mit einem Hoch in Rio, fiel in Paris auf ein historisches Tief.

Abb.2 Berliner Anteile an Teilnehmern und Medaillengewinnern bei Olympischen Spielen 1992-2024

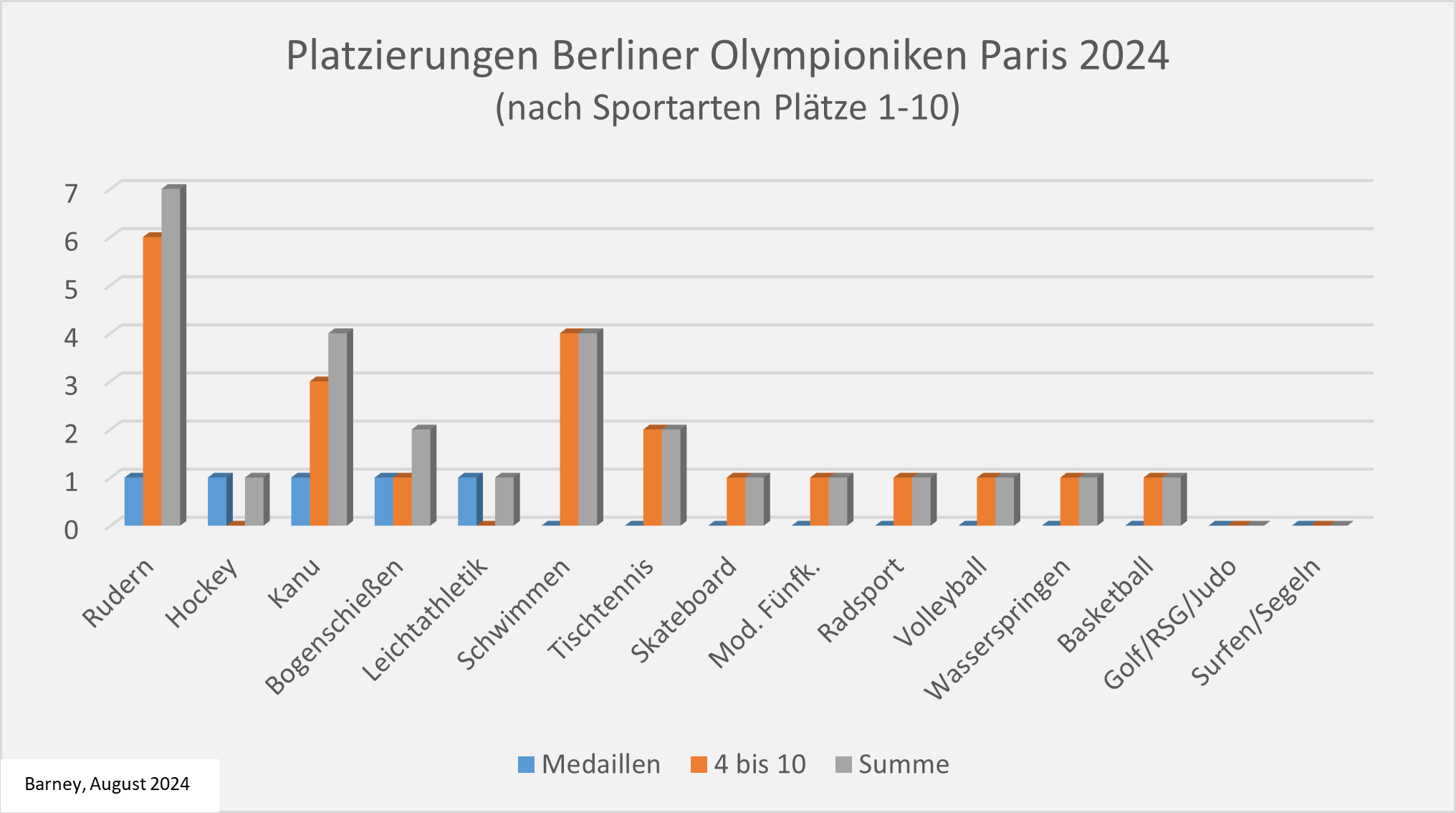

Bei der Analyse der Berliner Ergebnisse in einzelnen Sportarten tritt ein weiterer, sehr bedenklicher Faktor zu Tage. Betrachtet man die Platzierungen 1 – 10 (Abb. 3) so reiht sich der Großteil der Erfolge in wenige Sportarten ein: Rudern, Kanu, Hockey und Bogenschießen. Es gibt dagegen Sportarten, die nicht eine einzige solche Platzierung erreichten: Golf, Rhythmische Sportgymnastik, Judo, Surfen, Segeln. Was ist hier los?

Abb.3 Platzierungen Berliner Olympioniken nach Sportarten bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

Nur nach Geld rufen reicht nicht

In der Analyse des Pariser Debakels übertreffen sich die Offiziellen und Funktionäre in dem Ruf nach einer intensiveren Sportförderung in Deutschland. Fakt ist: Seit 2014 (135 Mio. €), über 2018 (170 Mio. €) und 2020 (300 Mio. €) bis 2023 (400 Mio. €) sind die Zuwendungen des Bundes stetig angewachsen. Das mag immer noch zu wenig sein, aber erwartete Erfolge haben sich ja nachweislich auch nicht entsprechend eingestellt, so dass der Steuerzahler zu Recht kritisch auf diese Subventionen schaut – gerade in Zeiten leerer Kassen. Auch der Ruf nach qualifizierteren Trainern ist verständlich, aber nur mit erheblichem Mehraufwand und langfristigen finanziellen Verpflichtungen verbunden. Richtig ist, dass der Trainerberuf in der gesellschaftlichen Anerkennung aufgewertet gehört, was allerdings auch nicht unwesentlich mit sportlichen Erfolgen zu tun hat – ein Dilemma!

Ressourcen besser nutzen

Es bleibt wohl vorerst nur der Ausweg, aber auch die Chance, bereits vorhandene Möglichkeiten gezielter, engagierter und nachhaltiger zu nutzen.

Verein, Verband, Olympiastützpunkt – das sind die Stationen, die jede Athletin und jeder Athlet zu durchlaufen hat, um an die Spitze zu gelangen. Diese drei Säulen des Leistungssports sind in Berlin durchweg gut aufgestellt. Auch wenn die eine oder andere Empfindlichkeit zwischen Verein und Verband dem Ganzen nicht immer zuträglich ist.

Höchstverwundert muss aber festgestellt werden, dass eine seit den 2000er- Jahren arbeitende und hochsubventionierte Institution von der Presse gar nicht erwähnt, geschweige denn in die Evaluation der Pariser Ergebnisse einbezogen wird: die Eliteschule des Sports als vierte Säule des Leistungssports.

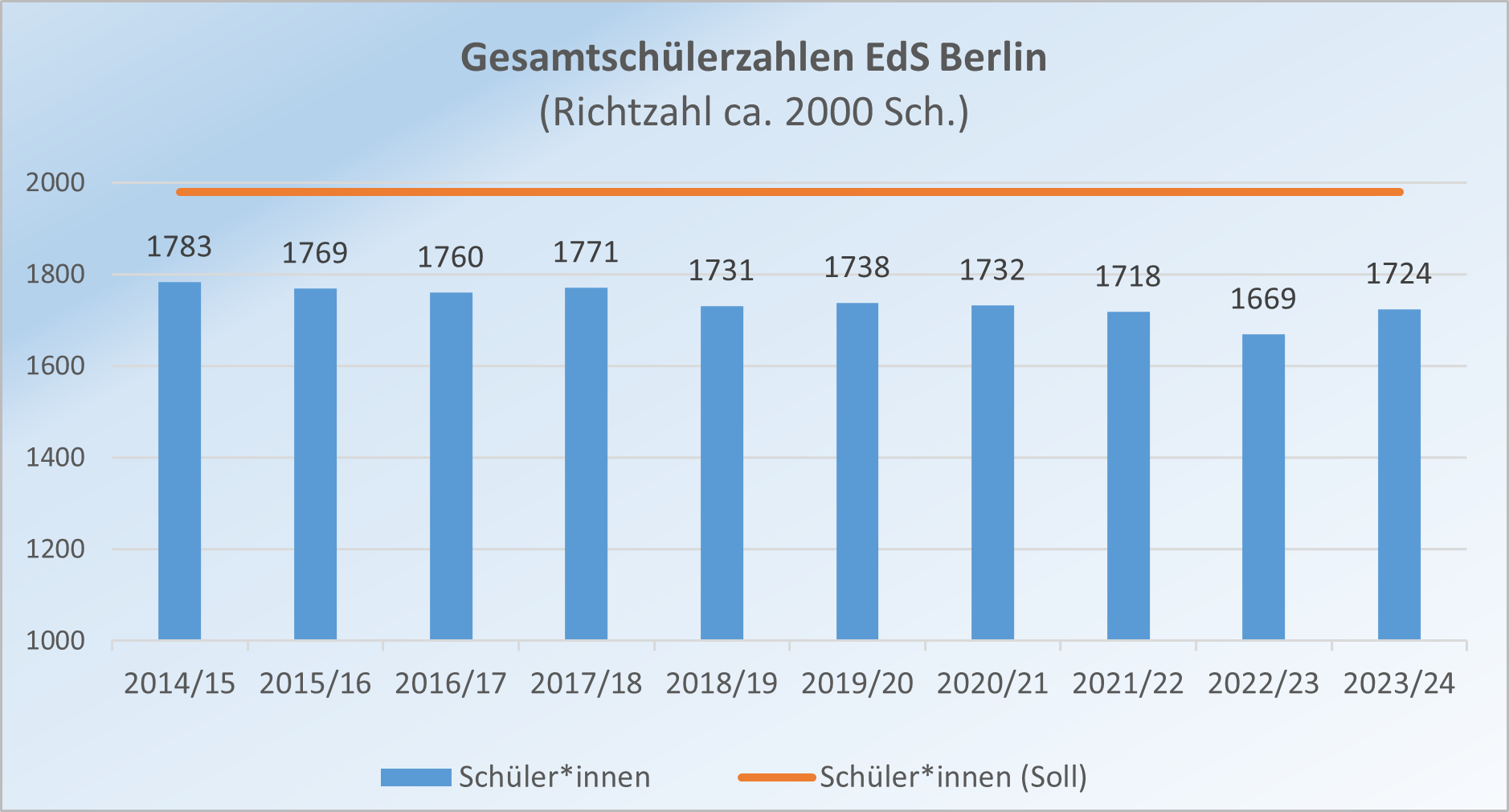

Davon gibt es in Deutschland über 40 Bildungseinrichtungen, in Berlin derer drei in Hohenschönhausen, Köpenick und Charlottenburg. Diese Schulen haben erklärtermaßen den Auftrag, Schule und Leistungssport kompatibel zu gestalten und dabei die späteren Medaillengewinnerinnen und -gewinner auf internationalem Parkett zu entwickeln und zu fördern. Insofern erscheint eine Untersuchung der Erfolge der Alumni dieser Schulen angebracht. Warum geschieht das nicht? Verbunden ist dies auch mit der Frage, inwieweit diese Schulen ihrer Aufgabe gerecht werden, Talente umfassend zu sichten und nachhaltig zu fördern. Lange war dies in der DDR alleinige Aufgabe der Sportorganisationen. Aber fast 30 Jahre später muss festgestellt werden, dass dies – schon lange – so nicht mehr funktioniert. Die drei Berliner Eliteschulen des Sports leiden seit über zehn Jahren unter Schülermangel und am Zuspruch der potenziellen Elternschaft (Abb. 4).

Abb. 4 Gesamtschülerzahlen der Berliner Eliteschulen des Sports vom Schj. 2014/15 bis Schj. 2023/24

Weiterhin erstaunt es, dass auch die wenigen Berliner Erfolgsathletinnen und -athleten nur anteilig eine Eliteschule des Sports besucht haben oder noch besuchen. Für diese war offenbar das Gymnasium die erste Wahl. Auch hier muss es einen Ruck geben!

Dabei sind die drei Berliner Sportschulen in allen Bereichen super ausgestattet: Kleine Klassen und viele individuelle Fördermöglichkeiten machen die Schulen zu teuren Bildungseinrichtungrn in der sonst so desolaten Berliner Schullandschaft. Seriöse Schätzungen sehen diese Schulen bei einem zwei- bis dreifachen Kostenfaktor für jeden Schüler. Das sind Ressourcen, die vorhanden sind und genutzt werden müssen!

Welche Politikerin, welcher Politiker wagt sich an diese Thematik endlich heran?

Aktiver neue Wege gehen

Heute wird vielfach die Meinung vertreten, der Niedergang des deutschen Leistungssports haben damit zu tun, dass unsere jungen Menschen nicht mehr willens wären, die Anstrengungen und Entbehrungen, die der Leistungssport mit sich bringt, in Kauf zu nehmen. Diese Argumentation ist nicht schlüssig und lenkt vom eigentlichen Problem ab. Wenn dem nämlich so wäre, dürften die Sportlerinnen und Sportler vergleichbarer Industriestaaten – wie Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweden u.a. – mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Ein Blick auf den Medaillenspiegel widerlegt das. Dass allerdings die Sportpolitik mit leistungssporthemmenden Entscheidungen wie der Umfunktionierung der Bundesjugendspiele zu einer besseren Freizeitveranstaltung zur Entwertung des Leistungsgedankens beiträgt ist höchst bedauerlich, wenngleich auch für die Entwicklung des Leistungssports nicht wirklich erheblich.

Erfolgversprechender erscheint eine Neuaufstellung der Eliteschulen des Sports, durchaus individuell und an den Gegebenheiten des Standortes und den Bedürfnissen der Beteiligten orientiert. Dies bedeutet ein Heraus aus einer gewissen Bequemlichkeit und die Hinwendung zu einer aktiven Werbung für die Schule. Auch modifizierte Schulmodelle, die etwa neben dem Sport einen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt vorsehen, können erfolgversprechend sein.[1]

Vorsichtiges Resümee

Dass kein falscher Zungenschlag aufkommt: Als langjähriger Schulleiter einer Eliteschule des Sports bin ich mit den Bedürfnissen und Problemen von Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern vertraut und bewundere deren Standhaftigkeit und Durchhaltevermögen. Und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Paris haben, unabhängig von ihrem Abschneiden, meine volle Wertschätzung und meinen Respekt. Nur: Sie haben ein lebhafteres und innovationsfreundlicheres Management verdient!

Und noch Eines:

Das Schönschreiben und Schönreden sollte endlich ein Ende haben. Sachlich gerechtfertigte, aber schonungslose Kritik, verbunden mit möglichen Alternativen, müssen ihren Raum finden.

Eine erfolgreiche Zukunft des Leistungssports ist nicht unbedingt mit einem tieferen Griff in den staatlichen Steuersäckel verbunden. Kreativität ist angesagt und hilfreich ist sicher auch ein verstärktes Engagement im öffentlichen Raum. Der Berliner Olympiastützpunktleiter Harry Bähr gibt in der BERLINER MORGENPOST zu: „ … wir wissen, wo wir ansetzen müssen!“ Leider lässt er den Leser damit allein. Wie war das mit dem Schönschreiben?

[1] Dazu mehr in meinem Buch „Ein bequemes System macht bequem – Eliteschulen des Sports im Fokus“, RediromaVerlag, 2024